シルクの豆知識

- シルク(絹)について -

そもそもシルクって?

蚕の繭から作られる動物性天然繊維です

(サテンだけでなくニットも)

カイコガの幼虫、蚕(かいこ)が吐き出す1本の糸で作られた繭(まゆ)を原料とした繊維の総称です。

綿や麻などの植物性の天然繊維と違い、蚕(かいこ)が蛹(さなぎ)になるために桑の葉などを食べ、体内に蓄積されたタンパク質(シルクプロテイン)でできた動物性の天然繊維です。

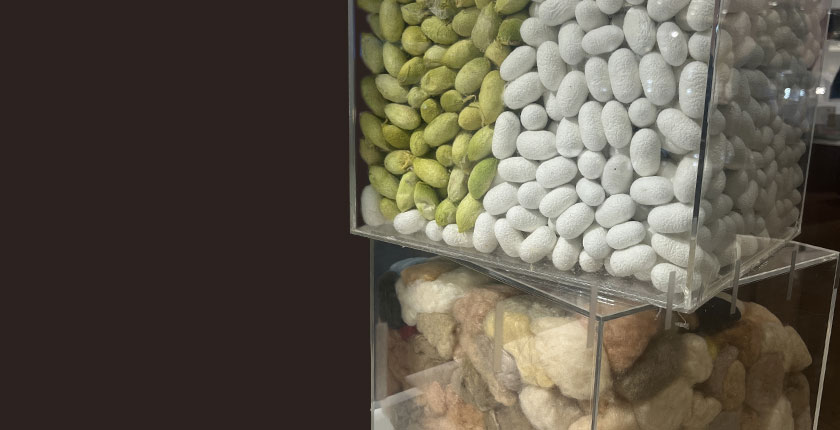

蚕は丸二日間、休むことなく、糸を吐き続けます。その量は1,000~1,300mほどになるそうです。しかも糸は基本的に切れることなくつながっているというから驚きですよね。ちなみに養蚕農家さんに聞いた話ですが、蚕が糸を吐いているときに、びっくりさせてしまうと、糸を吐くのを止めてしまうため、静かにしておかなければいけないそうです。蚕(かいこ)は桑の木の葉を食べて、消化管にその栄養素を蓄えていき、繭を作る際に吐く糸はその栄養素が全て含まれています。食べる桑の木によって、吐く糸、できあがる繭の色などが変わってきますし、繭にも銘柄があります。

・日本種…「あけぼの」「芙蓉(ふよう)・東海」

・中国種…「満月」「銀嶺(ぎんれい)」

・野蚕…「天蚕(てんさん)」

(自然の色が美しいヤママユガの繭:天蚕)

ちなみに桑の木は1,300種類ほどあるそうなので、繭も1,300種類あってもおかしくないわけですね。また、繭(まゆ)の中の蛹(さなぎ)が羽化して成虫の蚕蛾(かいこが)になってしまうと繭から糸を作れないため、シルク(絹)の糸を作るということは蚕(かいこ)の命をいただいているということです。大切に使わせていただかないといけないですね。

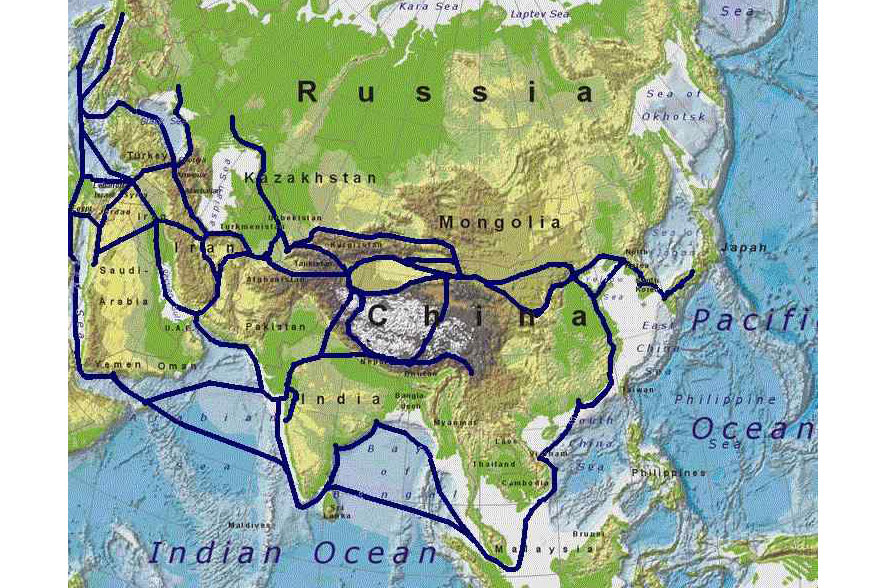

シルク(絹)の歴史

5000~6000年前で中国が発祥

シルクは絹とも呼ばれ、繊維としての起源は5000~6000年前の中国とされているので、わたしたちに身近な天然素材としては、麻に次いで歴史の長い素材です。野生の蚕(かいこ)の繭(まゆ)を集め、糸をつむぎだして絹織物を作ったのがはじまりと考えられており、養蚕が盛んになってから蚕は野生回帰能力を完全に失った唯一の家畜化動物として知られ、餌がなくなっても逃げ出さず、人間による管理なしでは生育することができないため、綿や麻などに比べ、原料としては非常に希少なものになっています。ちなみにある養蚕農家さんのお話では、昭和5年頃までは日本の繭の生産量は40万トン、当時500万軒ほどあった農家全体の半分は養蚕を営んでいたそうです。それが今では100トン程度。それだけ、シルク(絹)に変わる、原料、素材が多くなり、生産性・効率が良くないシルク(絹)は日本における生産は少なくなってしまったということなんでしょうね。中国は今でも60万トンということなので、シルクの原料といえばほとんど中国というのも頷けます。

余談ですが、繭一つで2gくらいなので、40万トンだと2,000億匹の蚕を日本全体で養蚕していた計算ですね…。ちなみにその養蚕農家さんの計算だと当時は14億本の桑の木があったのではないかと仰っていました。こちらも真相は分かりませんね(笑)

シルク(絹)の糸の作り方

繭から生糸をつくる操糸(そうし)工程

(富岡製糸場 繰糸所内部 自動繰糸機)

繭をお湯で煮て、軟らかくすることで、繭糸を取り出しやすくします。1つの繭から取り出す1本の繭糸は非常に細いため、数本の糸を合わせて、撚りかけ、乾燥などの工程を経て、1条の原糸(げんし)が出来上がります。これらの工程を操糸(そうし)といいます。何デニール(※糸の太さ)の糸にするかという設計に合わせて、何本の糸を抱合せるかを決めます。原糸の状態だと、セリシンという外壁部分が残り、糸が硬いため、精練(せいれん)と呼ばれる弱アルカリ液の薬剤などで処理し、セリシンを取り除くことで、柔らかくなり、光沢のある糸に仕上がります。そうして出来上がった糸を生糸(きいと)といいます。

蚕(かいこ)が吐き出す最初の糸と吐き終わる最後の糸は太さが不均一で、吐いている途中の糸が生糸を作るのに適しているものになります。その部分が生糸に使われる部分で、最初と最後の糸はいわゆる、くず糸となり、絹紡糸(けんぼうし)や紬糸(つむぎいと)の原料に使われます。また、蚕(かいこ)が途切れることなく吐き続けた1,000mほどの1本の繭糸を数本撚り合わせて作った生糸(きいと)が長繊維のフィラメント糸であるのに対し、絹紡糸(けんぼうし)は繭のくず糸を集めて紡績して作った糸であるため、短繊維であるため、その特徴は異なっています。

シルクの成分

人の肌成分に近い18種類のアミノ酸でできたタンパク質

シルク(絹)は、グリシン・アラニン・セリン・チロシンなどの人の肌成分に近い、18種類のアミノ酸が数百~数千個も結合してできたタンパク質繊維です。シルク(絹)を構成する18種類のアミノ酸の比率は3~6ph(※)で肌と同じ弱酸性。つまりシルク(絹)は人の肌に最も近い天然繊維です。

※ph(ペーハー):その数値によって、酸性・アルカリ性・中性のいずれかが判断できます

・酸性…pHが7より小さい

・アルカリ性…pHが7より大きい

・中性…pHが7付近

シルク(絹)の成分がもつ特徴と効能

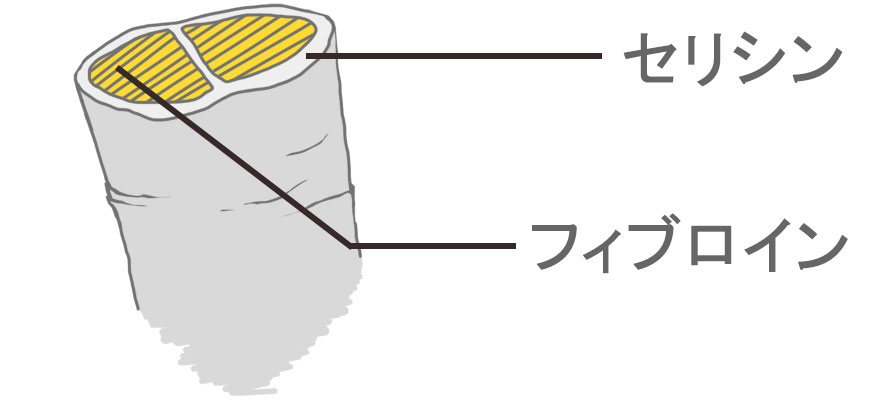

フィブロインとセリシン

(wikipediaより 繭を作る様子)

蚕(かいこ)から生まれる繭糸は、中央部のフィブロイン、外側を包むセリシンという2つのタンパク質で構成されています。

フィブロインの特徴と効能

・グリシン、アラニンなどのアミノ酸で構成され、繭糸全体の約70~80%を占めています。これらは肌のコラーゲンに重要なアミノ酸です。

・多孔質の三角形のような断面で光を乱反射するという特性(=プリズム効果)があり、シルク(絹)の美しい光沢の役割をもっています。

・多孔質のため、通気性や放湿性があるため、「夏涼しく、冬温かい」という温度調節の役割aをもっています。

セリシンの特徴と効能

・セリン、スレオニンなどのアミノ酸で構成され、繭糸全体の約20~30%を占めています。これらは、天然保湿因子(NMF)とよく似ているため、保湿効果があります。

・繭の中の蚕を外界からの刺激や外敵から守る働きがあり、紫外線防止の効果があります。

・フィブロインを保護する外壁の役割があるため、硬いです。精練で取り除くことで糸は柔らかくなります。

・静菌作用があり、付着した雑菌などを増殖させづらい効果があります。

しかし、シルク(絹)の糸は精練によってセリシンを取り除かれたものがほとんどです。ただ、精練していない原糸の状態でも生地を織ることは可能ですし、織られた生地はあります。そしてその生地はセリシンが残っているため、セリシンのもつ効能を得られる素材ということです。 ただ、パジャマや衣料に使うには硬すぎるため、どうしてもセリシンを取り除いた糸で織った生地を使用することがほとんどです。セリシンを取り除くことで、フィブロインのもつ、美しい光沢や柔らかさを活かすことができます。また、セリシンを出来るだけ落とさずに糸にする方法もあり、その場合、生地自体に光沢は少なくなり、生地は硬くなってしまいますが、セリシンのもつ天然保湿因子に似たアミノ酸組成によって、肌のうるおいを保持する効果、また優れた抗菌性で、体にためこんだ毒素を吸収、排出し、外からの悪いものを中に入れないという効果が期待できます。フィブロインとセリシンの関係はちょうど、白米と玄米の関係に似ていますね。

シルクの基準

シルクの重さを表す匁(もんめ)とは

「もんめ」と聞いてすぐ思いうかぶのは遊び歌の「花一匁」ではないでしょうか。昭和30年ごろまで、花も肉の重さも、尺貫法で表していました。現在でもシルクやタオル等の重さの単位として使われ、1匁=3.75gとなります。シルクの生地では、93×93cm当たりの重さとされ、19匁のシルクであれば、約72g(3.75g×19匁)になります。匁が大きくなるほど、生地としては厚みがあり、しっかりしたものになります。シルクサテンの中では、16匁だと非常に軽くて薄手、19匁だと軽くてやや厚みがあり、22匁だと厚みがあり、しっかりしているという印象です。一概には言えませんが、匁が大きくなるほど高価になります。

シルクの糸の太さをあらわすデニールとは

デニールとは糸の太さの単位で、シルク、ポリエステルなどの長い繊維を撚り合わせたフィラメント糸などに用いられます。デニール数が大きくなるほど糸は太くなり、糸は細いほど、生地は柔らかく、滑らかな風合いになり、光沢も増します。

私たちにとってなじみ深い、綿の生地は短いわた状の繊維を合わせたスパン糸でできており、太さの単位は糸番手といいます。番手の場合、数が大きくなるほど糸は細くなります。

一般的な綿生地は40番手などが多く、高級シャツ地などには60~80番手という極細糸が使われることが多いですが、60番手=89デニール、80番手=66デニールになり、シルクの60~80デニールは、綿では高級細番手糸に相当します。

シルクの厚みの目安となる打込本数(スレッドカウント)とは

打込本数(スレッドカウント)とは、生地1インチ(2.5cm)あたりのタテ糸とヨコ糸の合計本数のことで、織物の密度をあらわし、生地の厚みなどの目安になります。打込本数が多いほど、高密度で、厚み、重量が増すことになりますが、糸の太さによって同じ打込み本数でも生地の厚みや重量は当然異なります。

生地の用途にもよりますが、細い糸を使う場合は本数が必然的に増えるイメージです。一般的な綿生地では、40番手200本前後程度のものが多く、高級シャツ地などでは60~80番手300本前後が多いので、シルクで60~80デニール420本だと綿の高級シャツ地に相当します。

おすすめシルクパジャマ

季節のパジャマランキング

-Season Pajamas Ranking-

- レディース

- メンズ

- ガールズ

- ボーイズ

ログイン/マイページ

ログイン/マイページ 新規会員登録(無料)

新規会員登録(無料) 閲覧履歴

閲覧履歴 お気に入り

お気に入り