パジャマペディア

繊維、生地などの素材のこと。睡眠、健康のお話までパジャマ、睡眠百科事典です。

寝床内気象 良い睡眠のための環境つくり

![]()

- この記事の監修者岩本悠資

- 所属:岩本繊維株式会社 代表取締役

- 出身:1983年10月 京都生まれ

| 経歴 | 同志社大学経済学部卒業。 広告代理店入社、営業部配属。 岩本繊維入社後、日本全国の寝具専門店、家具店などの小売店への卸営業活動を経て、自社ECサイト「Living Mahoroba楽天店」「つくるパジャマ」オープン。睡眠健康指導士のアプローチで快眠に関する知識や寝装品、 パジャマ選びなどの情報をブログで発信。 |

|---|---|

| 資格 |

|

| 趣味 | 寝ること、育児、音楽鑑賞、お酒 |

一般的に快眠が得られる寝床のなかの温度は32~34℃、湿度は50%が理想的だといわれています。

部屋の温度はわかっていても、布団の中の温度なんて測ったことがないですよね!

32~34℃どいえば、体温よりすこし涼しい程度ですね。湿度に関しては、人間の肌感覚で計ることは難しいようです。

今までは眠れていたのに、最近何度も起きてしまうと感じられたなら、寝具やパジャマが汗をすって寝床内の湿度が高くなっているかもしれません。

体温と睡眠の関係

人間の脳は、高い機能をもっており、昼間は脳をフルに使っているため、疲れた脳が オーバーヒートしないように、脳の温度を冷却し休ませ、脳の疲労を回復させるのが睡眠です。

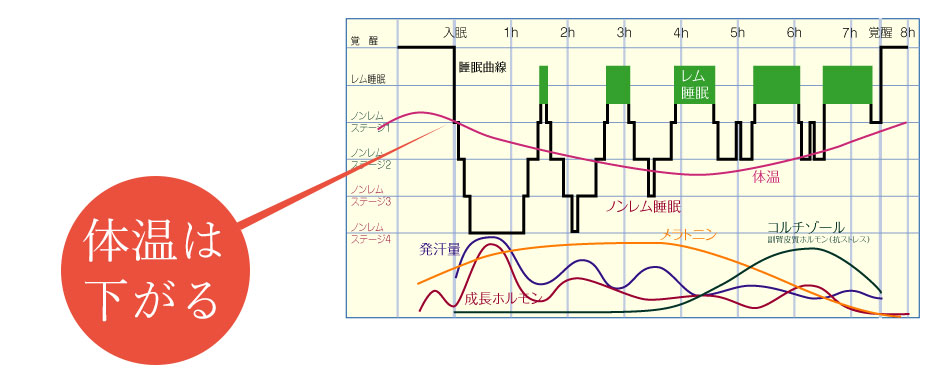

睡眠中には0.7~1.2℃ほど体温がさがります。

就床の少し前から体温は低下し始め,入眠後も深部体温は速やかに低下し,その後,起床に向けて徐々に昼間の体温に戻ることが必要となります。

温度や湿度があまり高いと発汗による体温調節がうまくいかずに、皮膚から熱が逃げていかないため、身体内部の温度が効率的に下がらず寝つきが悪くなります。

また、レム睡眠と深いノンレム睡眠が減少し、睡眠前半の覚醒が増えます。眠りについてすぐ目が覚めた場合はパジャマを薄手にかえる、部屋を少し換気してみましょう。

頭寒足熱がなぜいいの?

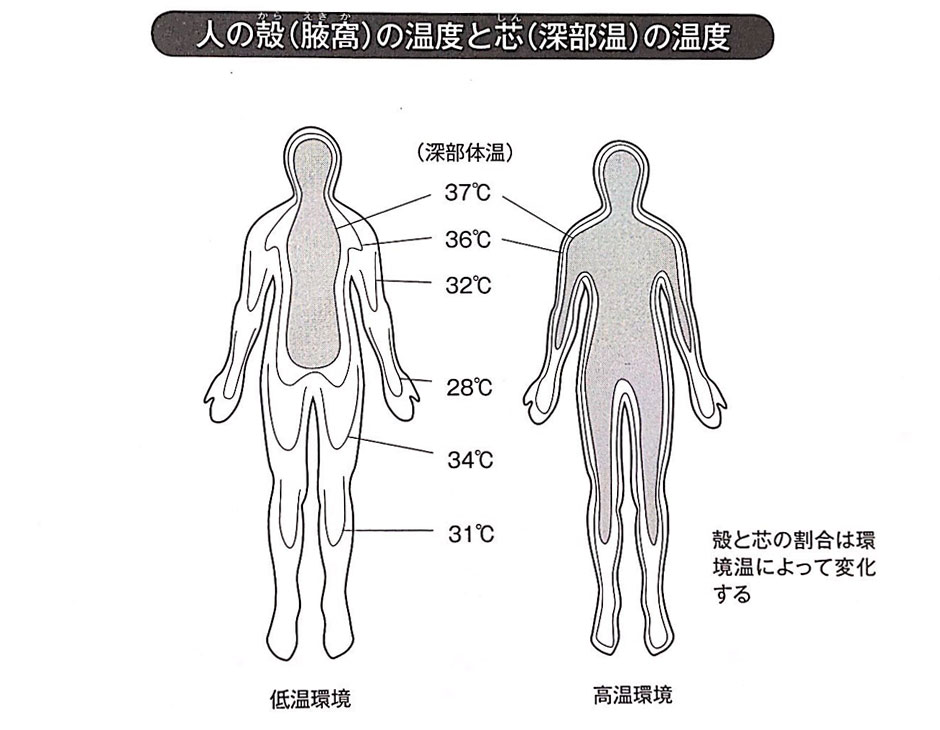

体の内部は温度が高く、身体の外側は温度が低くなっています。足や手などの四肢では、末端にいくほど温度が低くなります。

また、外気温度によって体内温度分布はかわり、臓器などの生命維持の核心になるものを保護しようと変化します。

冬の低温環境下では四肢の血管は強く収縮して熱の放散を減少させ体内温度を維持しようとします。

少し昔までは、寒い時期は寝床に「湯たんぽ」や「あんか」という足を温めるものが使われていました。わたしも「あんか」を

子供時代に使った経験があります。ひんやりした寝床の中で足だけぽかぽか、毎日、家族のあんかのコンセントをいれるのが日課でした。

湯たんぽは江戸時代から使われ始め、最近ではお湯をいれない湯たんぽなど、その地位が復活しつつあります。もっと古くは「温石」といって

軽石などの石を温めて布でくるみ、それを寝床にいれて寝床のみならず身体を温めることが日本では行われてきた歴史があります。

冷たい寝床で足を温めることは、低温環境下での四肢の熱の放散をとめ、快適な眠りを誘引することになり、先人の知恵は理に適ったものといえます。

(書籍番号ISBN978-4-526-07694-7 枕と寝具の化学より)

寝床の中の温度は32~34℃、湿度は50%

人の身体はある狭い温度範囲で皮膚血管血流の調節のみで基礎代謝量をゼロにすることができ、この環境温の範囲を「中和温域」といい、快感だと感じます。裸で外気温度が28~30℃前後の時には、暑さや寒さを感じないとされますが、それはつまり、身体の熱放散と外気温度のバランスが保たれる状態で中和温域にあるといえます。就床中は深部体温や代謝が低下するので,この中和温域より若干高めの温度32~34℃が理想です。

次に湿度ですが、人の身体の適正湿度は快適ゾーンといわれる40~60%が理想的な湿度とされます。湿度が高いと身体の発汗作用に影響し、体温調節に支障をきたすためです。つまり寝床内湿度が50%前後であることによって、体温調節が適切に行われ、快適睡眠へと誘われます。

睡眠時の温湿度は、人の体温や汗が寝具内にのこっっていたり、寝室環境の温湿度にも影響をうけますが、理想的には、室温を26℃とし,湿度を50~60%にして、この寝室環境に合わせて布団やパジャマを調整することによって寝床内気候を温度32~34℃,湿度50±10%にします。

温度については、高温環境 12-15、低温環境 14,15 のいずれにおいても覚醒が増加し、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)やレム睡眠が減少することが報告されている。寝具や寝衣の影響を除外するためほぼ裸で睡眠をとらせた研究では、気温が 29~34℃において睡眠が安定していたが、これより低い気温や高い気温では中途覚醒が増加し不安定な睡眠となった 14。実際の生活環境では、寝室の中で寝具・寝衣を用いて就寝するため、許容室温範囲は 13~29℃と、より低温側に広く、その中でも実生活では夏では高め、冬では低めとなるが、結果として寝床内で身体近傍の温度が 33℃前後になっていれば、睡眠の質的低下はみられないと考えられている 11。また、同一の温度環境下では、高湿度になると覚醒が増加し、深睡眠が減少することが示されている 1

(厚生労働省|健康づくりのための睡眠指針2014)

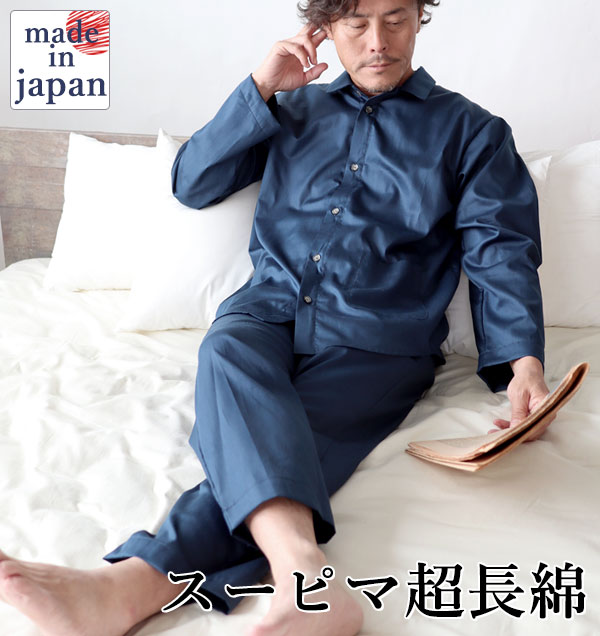

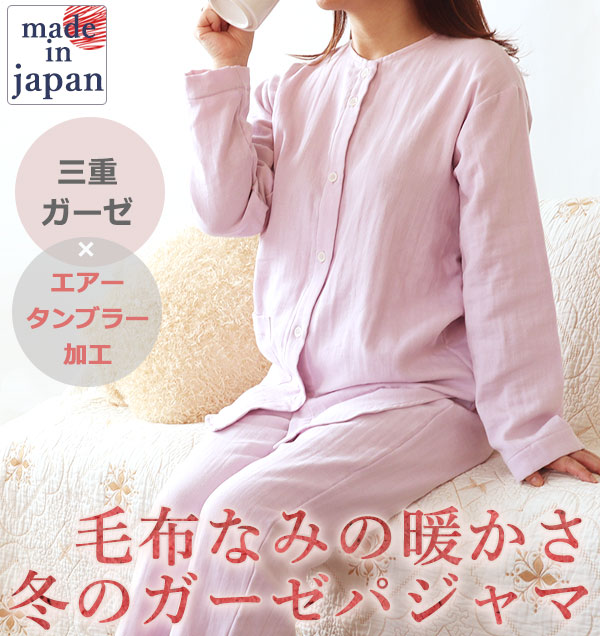

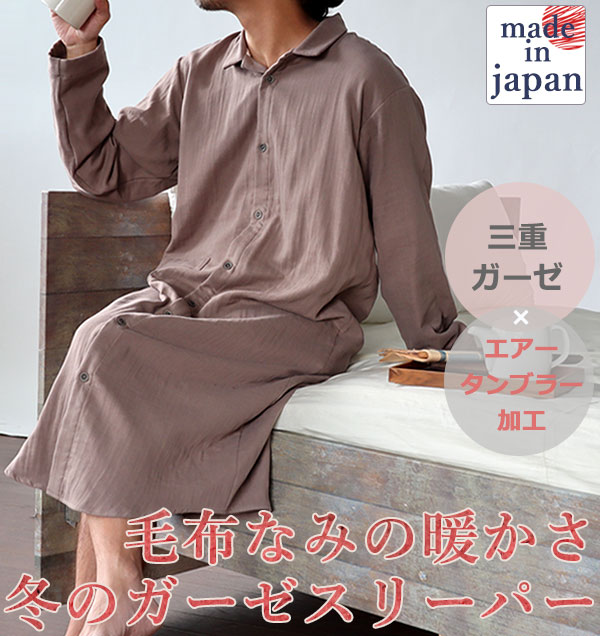

布団で調節?パジャマで調節?

一部では年中同じパジャマを着て、布団で寝室の温度変化に対応できるよう調節するようなどといわれていますが、セントラルヒーティングなど、どの部屋でも同じ室温でない場合は、やはりパジャマでの調節が不可欠です。室内温度の変化による(ヒートショック)お風呂場での溺死率は日本は他の先進国とくらべ圧倒的に件数が多く、入浴後、布団に入るまでの時間、パジャマで過ごすことが多い日本では、季節(室温)に応じてパジャマの素材やデザインをかえる必要があると言わざるを得ません。